微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。

导读:

党的二十大报告对近年来我国新兴产业的发展予以肯定:“一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新型国家行列。”同时,也在我国下一步经济发展重点时提到要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”卫星产业作为我国战略性新兴科技产业的关键部分,其发展壮大对于我国经济发展总格局具有重要的现实意义。

曾几何时,你是否也仰望过那片浩瀚星空,细数星河间的波光点点。在那片充满奥秘的幽暗深处,蕴藏着不可限量的蓬勃商机。而当地球上的陆地和海洋深处的各类自然资源被打上“不可再生”的标签后,太空资源的挖掘和运用更显得现实意义非凡。

作为地球探索太空的连通桥梁,自人类将第一颗人造卫星发射上天,卫星产业便自此拉开大幕。全球卫星产业在经历了初期发展阶段后,当前,正面临着快速发展与深度变革交汇的新时期。

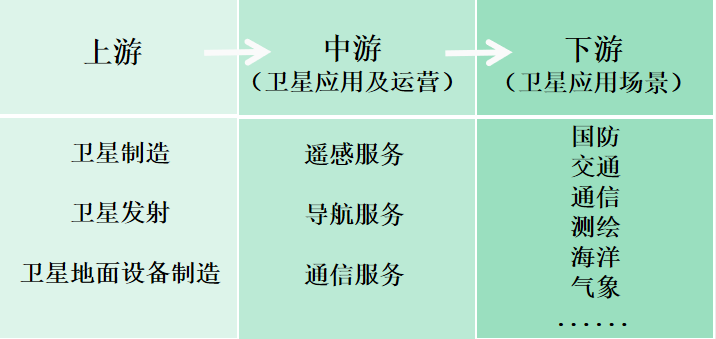

以卫星应用产业来说,卫星产业应用场景广泛,涉及众多上下游领域,产业链相对复杂。其中产业上游主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备建设等环节;中游应用及运营领域涵盖面较广,按技术领域和服务方式分,包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等;下游产业链涉及众多领域,其中在国防、交通、通信和测绘等领域的应用较为普及(见图1)。

图1:卫星产业链应用领域分布

(制图:中国财富研究院 张米业)

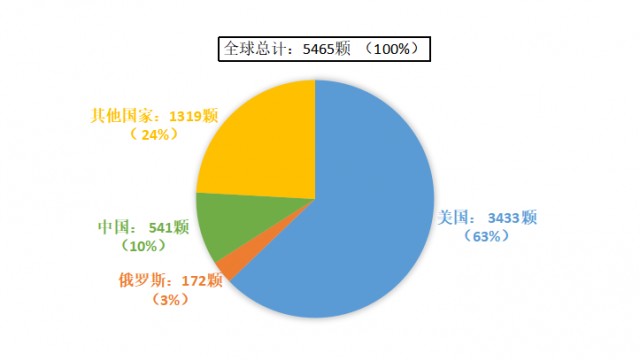

美国忧思科学家联盟(The Union of Concerned Scientists,UCS)卫星数据库数据显示,截至2022年4月30日,全球在轨运行卫星共有5465颗。从国家或地区来看,美国以3433颗在轨运行卫星数量居全球首位;中国排名第二,卫星数量达到541颗,占全球在轨卫星数量的比例近10%;俄罗斯以172颗排名第三。

图2:各国在轨运行卫星数量及所占总量比例(截至2022年4月30日)

请输入图片描述

(数据来源:USC卫星数据库 制图:中国财富研究院 张米业)

其中,美国作为较早开展航天活动的国家,也是卫星技术发展最激进和占据最多太空资源的国家,目前发射卫星数量仍在倍速增长。以埃隆·马斯克创办的美国太空探索技术公司(SpaceX)为例,该公司的“星链(Starlink)”项目最初计划于2019年至2024年期间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络,近日又准备再增加3万颗卫星,以使卫星总量达到约4.2万颗,从而建立庞大的太空级别无线网络服务。2022年9月,该公司用猎鹰9号运载火箭搭载52颗星链卫星发射升空入轨,至此,仅“星链”计划的卫星总数已达3399颗。

我国卫星产业相较于美国起步较晚,在全球对有限的卫星轨道资源利用所展开的激烈竞争格局下不占先机,同时在行业应用、产品创新发展和关键核心技术上仍落后于美国等卫星产业强国。此外,面对日益加剧的国际竞争格局,我国卫星产业受美国“沃尔夫条款”等对华“航天合作禁令”政策影响,在产业国际化合作及发展方面面临着重重困难,阻碍了我国卫星产业国际化发展的步伐。

但随着几十年的突破探索,我国卫星产业在国内各类行业应用中的作用持续加强,“天空地一体化”的卫星综合应用解决方案逐渐成为行业卫星应用的主流模式,对我国在重点研究卫星技术在网络通信、智慧城市、交通物流等现代化基础建设及国家经济增长方面的不断创新应用起到了积极的推动作用。

二十大报告指出,我国已在“一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新型国家行列。”

10月9日,我国酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将先进天基太阳天文台卫星“夸父一号”发射升空,在“探日”路上取得新进展,同时达成我国长征系列运载火箭的第442次飞行。

(“夸父一号”发射现场/新华社汪江波摄)

在卫星事业发展如火如荼之际,我国商业航天的嗅觉雷达也在敏锐升级。例如,由长光卫星研发的、开创了我国商业卫星应用的先河的“吉林一号”卫星工程,至今已拥有70颗在轨卫星。

(“吉林一号”拍摄的国庆70周年阅兵现场)

再如,杭州的地卫二空间技术有限公司致力于将人工智能技术应用至太空产业,于2021年成功研制部署了每秒可进行5万亿次计算的卫星,并在最新研制成果中,进一步将卫星计算能力提升到60万亿次。而随着星载计算能力的持续增强,也将极大助推我国卫星产业在目标跟踪、在轨目标识别、图像在轨超分、即时遥感等方向的各类新型科技应用项目探索落地,创新丰富卫星的商业化应用场景。

(地卫二公司研制的60万亿次计算能力的载荷处理板)

将卫星产业作为我国战略性新兴科技产业具有重要的现实意义。加快发展卫星产业,有利于促进我国国家空间信息产业发展,惠及国家社会经济发展,也对我国航空航天事业牢牢占据全球发展先列地位、提高国家综合国力等方面具有重要意义。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出:“要深化北斗系统推广应用,推动北斗产业高质量发展;实施上云用数赋智行动,推动数据赋能全产业链协同转型;打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,建设商业航天发射场;加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造,加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设”,为我国卫星及航天产业在当前及未来阶段的发展方向刻画出了具体前进目标。

二十大报告将“航天强国”列为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的目标之一。而卫星产业作为战略性新兴产业,对新时代我国加快构建“双循环”新发展格局也具有重要支撑作用。

从国内角度看,我国应继续加强数字化建设和网络信息建设,发展、利用好卫星产业技术。一是要继续布局完善卫星产业集群发展,探索卫星链构建与发展,促进卫星技术与5G、人工智能、移动通信、大数据、互联网等新兴技术的融合发展。二是应促进星地融合,增强空天信息对数字中国建设的基础支撑作用,提升我国网络信息连接服务能力,以加速适应、满足我国建设高速泛在、智能便利、绿色低碳、安全可控的智慧城市、智慧交通等多样化的现代化基础设施体系及场景需求。三是要充分发挥遥感数据交易平台在数据要素市场化配置中的作用,激活数据要素潜能、完善数据要素市场化配置,从而推动我国数字经济重点产业发展,并以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,进一步助力我国数字经济、数字社会、数字政府建设,推进我国数字化转型。

作为具有强国际化属性的应用产业,世界各国对卫星应用产业需求旺盛。我国作为世界前列的航天大国,应把握好当下发展契机,组织和鼓励国内航天产业充分利用航天战略资源,创造、实现更多国际化业务合作和机会。具体而言,一是我国应加快创新科学技术,抢占轨道卫星资源发展先机,培育卫星产业龙头企业,提高卫星产品的国际竞争力,鼓励国内航天企业加强开展国际化业务合作,积极参与国际规则和标准的制定与决策,进一步提升我国卫星产业国际话语权;二是应充分利用遥感数据的国际合作平台,推动数据要素的国际合作,进一步加快实现全球无缝覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,有效弥合我国部分地区的“数字鸿沟”和与世界卫星产业强国间存在的发展落差;三是应继续统筹推进区域性卫星产业协同发展,积极推动我国与金砖国家、周边国家及地区的产业联合发展,进一步营造有利于我国卫星产业发展的内外部环境,协力实现我国“航天强国”的发展新要求。