微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。

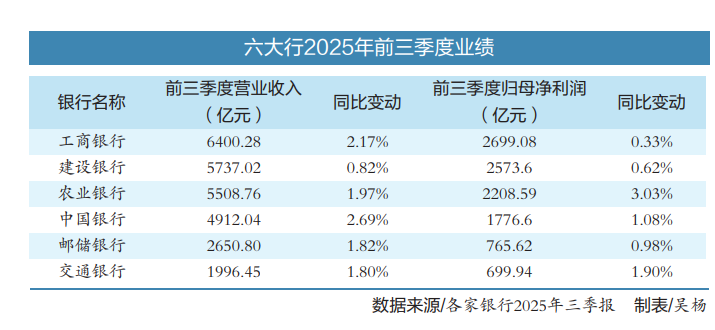

10月30日晚间,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行集中披露2025年三季度报告,而中国银行已于日前率先发布三季报。数据显示,前三季度六大行合计实现归母净利润超1万亿元,同时行业呈现“盈利稳增、资产质量持续改善但息差压力凸显”的特征。面对行业净息差承压的挑战,银行机构正通过负债优化、结构调整与政策借力探索突围路径。

盈利稳增

从整体业绩来看,六大行前三季度盈利规模保持稳健增长,合计归母净利润突破万亿关口,达1.07万亿元,即便在让利实体经济的背景下,仍展现出较强的盈利能力。

就单家银行来看,归母净利润增速呈现梯度差异。农业银行以3.03%的同比增幅领跑六大行,成为唯一一家增速突破2%的国有大行;交通银行、中国银行紧随其后,同比分别增长1.90%、1.08%;邮储银行、建设银行、工商银行归母净利润同比增速分别为0.98%、0.62%、0.33%。

从绝对额看,规模优势依然显著:工商银行以2699.08亿元归母净利润居首,建设银行(2573.6亿元)、农业银行(2208.59亿元)分列二、三位,三者合计贡献六大行近70%的归母净利润,交通银行以699.94亿元垫底。

整体来看,六大行不仅归母净利润同比均实现增长,营业收入亦呈现“同比全增”的格局。前三季度,中国银行、工商银行营业收入同比增速均超2%,分别为2.69%、2.17%;紧随其后的是农业银行、邮储银行、交通银行,营业收入同比增速均在1%-2%,建设银行实现营业收入5737.02亿元,同比微增0.82%。

值得注意的是,中国银行作为首家披露三季报的大行,9月末的总资产规模突破37万亿元大关,前三季度实现营业收入4912.04亿元,其跨境金融、国际结算等业务表现突出,成为营业收入增长的重要支撑。数据显示,前三季度,中国银行共办理跨境人民币清算业务784.83万亿元。

不良贷款率齐降

在盈利稳健增长的同时,六大行的资产质量也呈现同步改善。数据显示,截至9月末,六大行不良贷款率均较上年末下降,风险抵御能力进一步增强,为行业稳健运行筑牢“安全垫”。

具体来看,邮储银行资产质量表现最为突出,截至9月末,该行不良贷款率仅为0.94%,尽管较上年末上升了0.04个百分点,但仍持续保持六大行最优水平,是六大行中唯一一家不良贷款率低于1%的银行。邮储银行在三季报中介绍,该行积极应对零售贷款资产质量阶段性压力,主动调整风控策略,重塑流程、优化模型,加大风险制衡约束和化解处置力度,风险态势平稳可控。

其余5家国有大行的不良贷款率均维持在1%-2%的合理区间,且全部呈现较上年末下降的态势:截至9月末,中国银行不良贷款率1.24%,较上年末下降0.01个百分点;交通银行1.26%,下降0.05个百分点;农业银行1.27%,下降0.03个百分点;建设银行1.32%,下降0.02个百分点;工商银行1.33%,下降0.01个百分点。

在风险抵补能力方面,六大行同样表现亮眼。截至9月末,农业银行拨备覆盖率高达295.08%,在六大行中居于首位;交通银行、工商银行、建设银行拨备覆盖率分别较上年末提升8.03个、2.30个、1.45个百分点,充足的拨备储备为应对潜在信用风险提供了坚实保障。

不过,净息差下行压力仍贯穿前三季度,成为六大行乃至整个银行业面临的一大挑战。具体来看,邮储银行净息差为1.68%,尽管该指标居于六大行首位,但同比仍明显下降。此外,净息差不低于1.3%的还有建设银行、农业银行,净息差分别为1.36%、1.30%。其余几家国有大行净息差同比普遍有所下降。

双向发力稳息差

整体来看,行业净息差仍延续下降态势。金融监管总局此前公布的最新数据显示,2025年二季度,商业银行净息差1.42%,较一季度下降0.01个百分点,较去年同期(1.54%)下降0.12个百分点。

在当前息差承压的大环境下,银行业正从资负两端发力探索突围路径。一方面,资产端结构优化同步推进。面对“对公贷款需求较强、零售贷款恢复较慢”的信贷格局,六大行加大对公领域精准投放力度,重点支持制造业、科技创新、绿色发展等国家战略性领域。以邮储银行为例,该行三季度投资5亿元绿色债券基金,截至9月末的绿色贷款余额9992.84亿元,较上年末增长16.32%,增速持续多年快于各项贷款平均水平。

另一方面,聚焦负债端,“降成本”已成为行业共识与核心动作。中信证券银行业首席分析师肖斐斐表示,2024年以来,挂牌利率调降、手工补息规范推进、同业活期存款定价规范等因素对银行业负债成本下降起到显著效果,同时大部分银行借此机会主动强化负债定价管理,“负债成本的压降仍是后续季度银行息差管理的重要方向”。

不过,从三季度数据来看,银行业息差已显现边际改善信号,叠加政策支持与行业主动转型,市场对后续息差企稳的预期逐步增强。

中金公司银行业分析师严佳卉预计,银行三季度净息差环比基本平稳。银行净息差变化存在季节性,上半年更加聚焦信贷投放数量指标,较多的低利率对公贷款会在上半年集中投放,下半年更加聚焦调结构,这有利于定价企稳。“展望未来,我们预计2026年息差同比降幅为5个基点,息差降幅的收窄有利于净利息收入增速由负转正。”严佳卉分析称。