回溯过往,左灯才意识到,抑郁症很早就向她发出了“通知函”。

从某段时间起,她开始没来由地对一切事物丧失兴趣,包括她所热爱的音乐、电影、书籍等。走进电影院像是上坟,音响覆盖了细细的一层灰,木心的诗集也长久地停留在同一页。

“就是觉得没意思,莫名其妙就觉得没意思,起初以为是天气变化引发的倦意,就没有在意。”

在努力压抑了许久后,她还是走向了崩溃,仿佛有一个声音在蛊惑她:去死,然后就自由了。

——她试图自杀,还好被及时发现抢救回来。

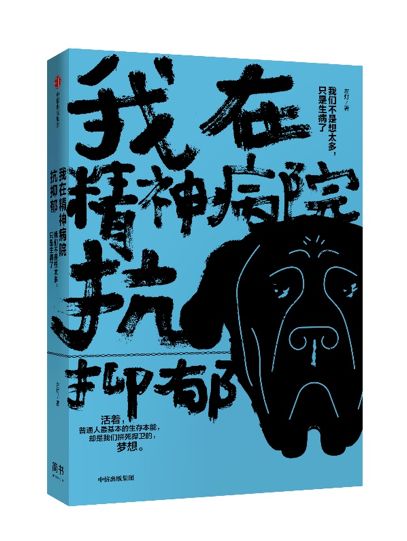

为了稳定和治疗病症,左灯住进了精神病院,在这里她记录下了生活的方方面面,集结成一本名为《我在精神病院抗抑郁》的书。人生的无常在这本书中呈现地淋漓尽致:每天笑呵呵的人不一定真的那么开心,前一秒还在笑后一秒可能就想死,精神分裂症、狂躁症、抑郁症病患一起打牌是一种什么场景?

以及,精神病院里的世界也并非那么可怕。在那个常人看不见的世界里,有亲情,有爱情,有友情,还有病友情;有绝望,有崩溃,也有温暖,有爱。

更多的人应该知道,精神病症并不是不可治愈,抑郁症的结局不是只有死亡。

只要我们愿意去了解,去理解他们的世界。

以下内容选自《我在精神病院抗抑郁》

1

初来乍到时,我特意去看了病房的窗户,终于亲自证实了“精神病院的窗户是不能开的”这个说法。

此外,还有很多在普通医院里闻所未闻的规定:

刀类、打火机、化学物品等危险类的用具不用说,悉数没收;

吃饭不允许用筷子(当我听到这条规定的时候,震惊地以为这里吃饭要统一用手扒……忘记了勺子的存在);

塑料袋用不了; 手机充电线也会被没收,所以每次充电,你只能屁颠屁颠地跑到护士站去充;

就连我的两个纯良无公害的帆布包也被护士姐姐“监管”了。

总之,遵循的一切原则就是:防止你自行了断。但我也不是十分懂,没收充电线是个什么道理,难道会有人拿它上吊?

2

一旦住院,就意味着你从此失去了人身自由。“病人不能出去” 这个规矩,我是进来以后才知道的,这让我一瞬间就有了进监狱的真实感。

陪护和探病的时间也有严格规定。

甚至啥时候洗衣服、晒衣服、起床、睡觉都有时间表。

我爸说:“你就权当来疗养。”

但我内心想的是:“我分明就是来受罪的!”

3

不客气地说,形形色色的精神病真是挺多的。(当然我自己也是。)

一动不动,眼睛一眨不眨地盯着你的人会让你觉得他似乎要跟你分享“清代藏宝图”这样惊人的秘密;

时刻都很紧张、很焦躁,把医生都问烦了的焦虑症,问的都是些“晚上磨牙怎么办”“流口水怎么办”这种无关紧要的问题;

不停地自说自话,时哭时笑,脱了鞋在走廊来来回回走的不知道是什么病;

一直在各个地方来回穿梭、面带微笑、满脸佛性、走路僵硬的也不知道是什么症……

——到处都是匪夷所思的举动,散乱着大家放飞自我的妄念。

你时时刻刻都觉得处在水深火热当中,又觉得一圈看下来,自己分明就是最正常的那个,还有点莫名的得意。

4

管理异常严格。 但最令人抓狂的是作息时间:

早上6 点起床,晚上8 点睡觉。 完全的老年人节奏。

每天的安排都由广播广而告之: “起床啦,可以吃早饭了,请各位病友到大厅吃早饭!” “早上活动时间,请病友出来跳操!” “请病友出来吃药!”………… 一天的时间给你安排得满满当当的。

最让人听了想打人的是,广播毫不避讳大家的大名,每天我都能听到“×床×××出来接受治疗!”无数遍。

我觉得这严重侵害了病人的隐私,我的监护人我爸也对此颇有微词。

但我后来发现,其实在疾病面前,所有人都是赤裸的,就像赤条条被晾晒在沙滩上的咸鱼。什么羞耻啊、遮掩啊、自尊啊,是完全不存在的。

反正大家都是精神病,谁也别嫌弃谁。

总之,大家的目标是一致的,那就是快点好起来。

5

可能越来越多的抑郁病患者自杀事件,让大家对抑郁症有了一点懵懂的认识,甚至把抑郁症和死亡画上了等号。

但其实在得病之前,我和普罗大众一样,单纯地以为抑郁症只是单纯的“心情不好”。

然而事实上,抑郁症是死神的唾液,它能溶解掉你所有的精力与希望,让你在肮脏、黏稠的泥淖中沦为绝望感的囚奴。

得了抑郁症是要吃药的。我每天都吃两种药,早晚各一次。

药片由护士统一派发,大家排队拿药,在药片旁边准备着小水杯,护士姐姐会亲眼看着你吃下去,并要求张嘴检查。

6

病院里的娱乐活动并不多,当然事实上,绝大多数的病友也对所谓的娱乐毫无兴致。

大多数时间都是这样的画面:一间病房,三个人,呆呆的,发着呆。这样寂静又可笑的画面可以一直持续到广播呼唤大家去吃饭、跳操或者接受治疗。

串门成了最重要的日常活动之一。

我们病区所有的活动范围就是一条走廊加一个大厅。所有进出的门都被锁死。所以每个人看着每个人都面熟,甚至很多人都成了并肩抗病的挚友。

我情况好些的时候,就往病院的“大通铺”跑。因为我进来的时候没有病房,就睡在十几个人一间的“大通铺”,一下午呼朋引伴,认识了好多朋友。

可能很多人觉得,精神病人难以理喻甚至有点可怕,但我后来慢慢发现,在精神上有障碍的人,往往都是不愿意伤害别人,而宁愿选择伤害自己的人,他们都是温暖而善良的好人。

7

早上是我的“重灾区”,常常产生一种恨不得自绝于此的冲动。当病友陆续起床活动,我一个人闷着被子一动不动,像已经被风干的木乃伊。

广播呼唤大家去吃药,这在我听来,简直是巨大的噩耗。我是尸体,失去了行动能力。

我使唤我爸帮我去护士站拿药,但护士说,必须本人来吃。

我的内心和肉体像受了清朝十大酷刑般的煎熬,挣扎着爬起来,挣扎着穿衣,挣扎着穿过走廊,挣扎着吃药。护士姐姐说:“张嘴。舌头底下看一下。”我挣扎着言听计从。啊,一切都是挣扎。

8

我躺在病床上,常常会听到远处传来的哭泣声。

有时是白天,有时是晚上。

我爸和我说,有一次凌晨,他看到一个老婆婆蹲在角落哭。(当时我很想跟他说:“说不定这个人只有你一个人能看到。”)

以前觉得,精神病院的哭泣声莫名透露着一股阴森。

现在只觉得,人生在世,真是众生皆苦。因为我自己也哭。

9

岁月在这里是没有偏见的。

下至13 岁的豆蔻少女,上至70 岁的古稀老人,都在这里诠释着生命的奥义。

不知道是不是中老年阿姨更“压力山大”,中老年阿姨占了半壁江山。

而因为女性思虑往往更重,所以男女比例大概呈3:7分布。

在这里的人们,无论职业、层次、经济基础,统称为“精神病人”。

10

病院里迎来了新病友。

一位高高瘦瘦、眉清目秀的男孩子,就住在我隔壁。我时常想问问他究竟有多高,有没有一米九(也正因此,后文我将称他为“190”)。

但他常常一个人站着,看着一个方向,目光放空,身边弥漫着一种生人勿近的气氛。

早上查房的时候,我照例打了一轮招呼,看到他的时候也故作自然地说:“早啊!”

他缓缓回头,几乎是睥睨着我,又缓缓把头转回去了。

把——头——转——回——去——了——我被无视了。

自从我主动和“190”打招呼却被他无视以后,我再也提不起一点主动打招呼的勇气了。

没想到,我终于用一颗巧克力一雪前耻,占据了绝对的主动权。

捧着一捧巧克力,我兴冲冲地跑到大厅去贿赂病友:“你要不要巧克力?”——大厅里到处回荡着我谄媚的声音。

当我依次一个个派发下来以后,很尴尬地发现“190”也站着。

我只好做作又尴尬地捧起巧克力问道:“巧克力,要吗?”气冻结而成的冰碴子。

所幸,他最终还是缓缓抬手,缓缓从我手心中拿了一颗。然后一言未发,走了。

一——言——未——发——走——了——

11

晨晨是我在病区收获的一名迷妹。她说我说话实在太搞笑了, 所以特别喜欢和我一起玩耍。

她会当面跟我说:“我好喜欢你啊。”然后立马解释:“当然, 不是那种‘喜欢’!”

我就会一脸严肃地逗她:“什么?!竟然不是那种‘喜欢’?!那我们聊什么?!再见吧!”

她还会事无巨细地跟我说:“我今天洗澡了!”

我就会一脸冷漠地回:“怎么,觉得我配不上你了?”

心理学上,如果对方喜欢你,你也会更喜欢对方,这叫作“互惠式喜欢”,所以我也很喜欢她。

我还和她分享了自己的抽烟经历,她说她也抽烟,原来我俩一开始抽烟都是为了装酷。

她还一本正经地和我说:“如果我是男生,我就会向你表白。”

这句话,让我一整个晚上,心里都美滋滋的。

12

意识到我开始失控以后,我越发绝望。

控制不住的情绪爆发,意味着我过去二十余年塑造的“冷面笑匠”的“人设”开始崩塌。

在其他人面前,我希望我自己永远是理智的、平缓的、深藏不露的、波澜不惊的。

但现在,朋友随随便便的一句玩笑,对我来说,都足以致命。

我接到了我好友来自北京的电话。 她说听了来看我的朋友的描述,觉得我身处的环境很可怕。 什么“姐姐”“弟弟”什么玩意儿,希望我赶快出院回家。

在我眼里,他们是最能理解我的病友,是一起并肩作战的朋友。而在我的朋友们的眼里,除了我,他们都是神经病。

但我觉得她们还没明白过来,我也是神经病的事实。

北京的好友继续说:“‘我们’正常人不能待在里面。”

我回:“是‘你们’正常人不能待在里面。”

好友执拗地纠正:“是‘我们’正常人!”

我坚持划清界限:“是‘你们’正常人。”

13

早期,我常常伫立在窗口,是因为控制不住地发呆。

现在,我喜欢伫立在窗口,是为了看窗外缓缓驶过的火车。

火车有时候风驰电掣,有时候就慢条斯理;有时候长得看不到尾,有时候就短短一截;有时候是方方正正的车厢,有时候就是圆圆滚滚的油罐。

我像播报天气预报一样播报着火车的概况:“今天的火车是黑色的”“今天的火车好快啊”“今天是运油的火车”…… “天哪!今天的火车是彩色的!老爸你快来看!”

——我看到了一辆彩色的火车!彩色的火车!我无比兴奋地叫我爸一起来看, 好多人蜂拥而至。

彩色火车,承载着所有人的目光和希望,向更远的远方“轰隆隆、轰隆隆”地驶去了。

14

在阴雨连绵的大半月,阳光升值成了奢侈品。

而对于被锁在病院里的我们来说,沐浴阳光更是成了一种奢望。

我爸说难得放晴,要带我去晒晒太阳。但因为病院的朝向,很少有阳光临幸。 于是,我和他就踏上了寻找阳光的旅程。我们进进出出穿梭了好多病房,终于在一个病房里找到了阳光一方。

我就站在这一小块太阳底下,享受着阳光的直射,光线刺眼得很,我却觉得美妙极了。

大家在后面排着队,只为了在这样一平方米的“光天化日” 中做一个平安喜乐的普通人。

以前,我行走在阳光下,从来不知道,会有这样的一方阳光照耀着这样的一方土地,会有这样的一群人这样地渴望光明。这样炽热的阳光,这样热烈的生命。

内容选自

《我在精神病院抗抑郁》

关注中国财富公众号